歯周病治療Periodontitis

いつまでもご自身の歯で噛めるように!

歯周病とは、歯の表面につくプラーク=歯垢(細菌の塊り)によって引き起される文字通り、歯の周りの病気の事です。30代以上の日本人成人の約8割がかかっているといわれ、いわば「歯の成人病」ともいえる恐ろしい病気です。若いときに歯を失う原因は虫歯であることが多いのですが、40代を過ぎてからはこの歯周病が最も多い歯を失う原因となります。

進行が進み歯を支えている骨(歯槽骨)が溶けてしまうと、なかなかもとの状態には戻りません。そのため、早い段階で歯周病を発見し、進行させないようにすることが非常に大切です。

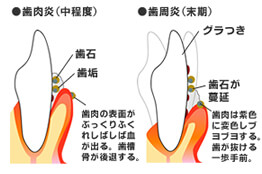

歯周病の進行

歯周病の進行の速さには、かなりの個人差があります。歯周病菌は種類・数ともに様々です。この様々な菌に対する人の体の反応もそれぞれ異なります。よって歯周病の進行の速さには個人差が生まれるのです。

また歯周病は、その進行状況により「歯肉炎」と「歯周炎」に分ける事ができます。口腔内の状態によっては、歯ぐきの発赤・腫れ・出血、口臭、歯のぐらつきなど様々な症状が現れます。

しかも、自覚症状が少ないため、本人が気づく頃にはかなり重症になっているという危険な特性も兼ね備えています。状態がひどくなってからだと治療の効果もなかなか出ない上に、最悪の場合には歯を支えている骨(歯槽骨)が溶けて歯を失ってしまう事もあります。

ここでは、健康な状態からどの様に病状が悪化し、歯周病が進行していくのか、順を追って見ていきましょう。

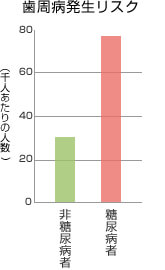

歯周病と糖尿病の関係

歯周病は歯周病菌(プラーク)による感染症なので全身の抵抗力が低下した状態になると、歯周病が発症・進行しやすくなります。このような状態では、何らかの病気に歯周病と併せてなっている(全身疾患)可能性は高いのです。

その最たる例が糖尿病です。糖尿病になると唾液の分泌量が減少し、唾液が少なくなります。つまり口の中の細菌を洗い流す作用が弱くなるのです。その上、免疫力も弱まるため白血球の機能も低下し、細菌の数が増加、歯周病になりやすく、歯周病が治りづらい体になってしまうのです。

しかし逆に、歯周病を治療すれば糖尿病が改善されたり、心筋梗塞のリスクが低減したりすることも最近の研究で分かってきました。つまり歯周病予防により、生活習慣病の危険度を下げることが出来るのです。 歯周病の方は糖尿病などの疾患がないかを一度詳しく検査してもらい、病気がある場合はその病気を同時に治療していく事が非常に重要です。

プラークコントロール

歯周病を予防するためには、細菌(プラーク)の増殖をいかに抑制(コントロール)するかということが大切です。このことをプラークコントロールと呼びます。 細菌の数を抑えるためには、ブラッシングや定期的な歯石取りなど口内を清潔に保つことです。

また細菌の力に負けないためには、規則正しい生活習慣を心がけるなどの免疫力を高める必要があります。プラークコントロールへの意識と予防をしているかが、歯周病へのリスクの鍵となります。

歯周病に効果のある「レーザー治療」